| コーラ四季報 2004年10月号 |

|---|

| 特集 |

| 津々浦々 |

| キューバリブレ |

| ポエム |

| お便りコーナー |

| バックナンバー |

| 連載記事 |

| 小説募集中 |

A Quantitative Study on Elevator-dependence Cola Price

(コーラ価格の標高依存性に関する定量的研究)

S. Nakamoto, I. Nakahashi

Introduction

自動販売機での国産コーラの値段は、通常極めて安定している。しかし、販売個所の標高が高くなるとこの価格が著しく上昇する「逆フェーン」と呼ばれる現象が発生する。この現象は広く認知されているにもかかわらず、その定量的な解析や理論的な考察はこれまでなされていない。そのため売る側にとっても買う側にとっても山岳部での自販機のコーラが適正な価格がどうか判断することは困難であり、ほとんどの場合は経験によって決定されていた。

本研究では日本の代表的な山である富士山をサンプルに、コーラの価格と標高との関連について定量的な解釈を行なうことを目的としている。

Measurement

富士山のコーラ価格の調査は、2004年8月8日に実際に登頂して行った。御殿場よりバスで須走口五合目まで行き、五合目から山頂までのコーラの販売状況をメーカー・パッケージごとに確認した。価格はすべて税込みである。

Result and Discussion

富士山・須走ルートの山小屋でのコーラ販売価格をTable.1に示す。

| 販売場所 | 標高 / m | 種類 | パッケージ | 価格 / yen |

|---|---|---|---|---|

| 須走口新五合目 | 2,000 |

コカ・コーラ |

300ml ボトル缶 |

200 |

| 須走口新五合目 | 2,000 |

コカ・コーラ |

500ml PET |

300 |

| 六合目長田山荘 | 2,400 |

コカ・コーラ |

500ml PET |

400 |

| 七合目大陽館 | 2,950 |

ペプシ |

500ml PET |

550 |

| 八合五勺御来光館 | 3,450 |

コカ・コーラ |

500ml PET |

400 |

| 須走口頂上 | 3,720 |

コカ・コーラ |

300ml ボトル缶 |

400 |

| 須走口頂上 | 3,720 |

コカ・コーラ |

500ml PET |

500 |

| 大阪府大阪市 | 0 |

コカ・コーラ |

300ml ボトル缶 |

120 |

| 大阪府大阪市 | 0 |

コカ・コーラ |

500ml PET |

150 |

| 大阪府大阪市 | 0 |

ペプシ |

500ml PET |

150 |

コカ・コーラ300ml・500mlとペプシ500mlそれぞれの販売価格の標高依存性をFig.1に示す。

Fig.2 各標高におけるコーラの販売価格

すべてのパッケージにおいて,価格は標高が上がるに従い上昇しており、富士山でも価格の逆フェーン現象が起きていることが分かる。また標高2950mでのペプシの価格はコカ・コーラの頂上価格より高くなっており、両者の価格上昇のメカニズムが異なる可能性が考えられる。

コカ・コーラとペプシを両方扱う山小屋はなかったが、これは相互禁制が働いているためと考えられる。

Theoretical analysis of Cola Price Increase

標高の上昇に伴うコーラ価格の上昇の原因として、下記のものが考えられる。

- その販売地点に運ぶ為に、地上で売る場合に比べ余分な手間やエネルギーがかかる

- コーラの需給バランスが平地部とは異なる

このうち1に関しては,登山中の水分補給にコーラを選ぶ人間は希であるため,供給量が少なくても影響は無視できるほどに小さいと考えられる。

ここで2が無視できるほど十分小さいと考えると、ある標高でのコーラの価格Pはその標高まで運ぶ仕事をWとを用いて次のように表される。

P = P0(1+KW) ・・・(1)

ここでP0は基底状態(標高0m)でのコーラの価格である。

通常,質量mの物体を標高0からhまで持ち上げるのに必要な仕事Wは

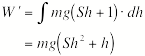

・・・(2)

・・・(2)

である(gは重力加速度)。

しかし,山岳地域では酸素濃度の低下や疲労により運動能力が低下するため,物体を持ち上げるために必要な体感上の仕事が増加する。この増加分が標高hに比例すると仮定すれば,質量mの物体を標高0からhまで持ち上げるのに必要な体感上の仕事W'は次式で表される。

・・・(3)

・・・(3)

ここでSを山岳地域におけるしんどさ係数(coefficient of Mountaineer' s Exhaust)と呼ぶことにする。

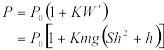

W'を式(1)に代入すると

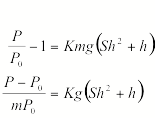

・・・(4)

・・・(4)

この式をコーラの質量mと基底状態のP0について規格化すると

・・・(5)

・・・(5)

となる。

ここでKはコーラ係数(Cola Coefficient )でありコーラの容量に依存しない定数である。(ただしコーラの種類に依存する。これについては後述する)

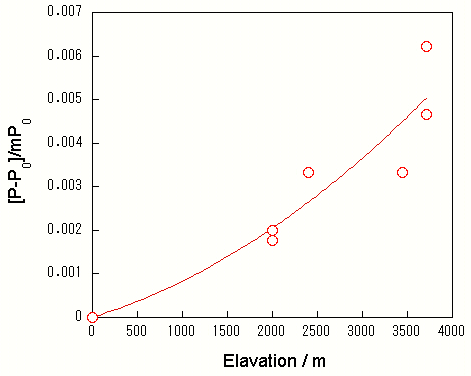

Fig.2は富士山のコカ・コーラについて ![]() を標高に対してプロットしたものである。このプロットに対する式(4)のフィッティングを赤線で示す。曲線は実測をよく再現しており、理論式は価格上昇をうまく説明している。このフィッティングよりコカ・コーラのSおよびKは次のように求められる

を標高に対してプロットしたものである。このプロットに対する式(4)のフィッティングを赤線で示す。曲線は実測をよく再現しており、理論式は価格上昇をうまく説明している。このフィッティングよりコカ・コーラのSおよびKは次のように求められる

Scoke = 6.344 x 10-7

Kcoke = 3.071 x 10-4

この係数を用いることにより、任意の高さのコカ・コーラの価格を予測することが可能である。例えばチョモランマ山頂(8838m)での500mlPETボトルの価格は1450円と予想される。

Fig.2 富士山におけるコカ・コーラの価格依存性

今回の調査ではペプシの値段については2点のデータしか得られなかったが、7合目の価格がコカ・コーラの山頂価格を超えるなど明らかに価格上昇に違いがあることが分かる。これはPEPSIがコカ・コーラよりコーラ係数を有するからであると考えられる。今回のデータでは正確なSpepsi を予想することは難しいが、傾きから判断するとチョモランマ山頂では3000円程度になる可能性がある。

ペプシのコーラ係数については今後の課題とする。

Concluding Remarks

本研究では富士山をモデルに、各標高でのコーラ価格を測定した。またコカ・コーラについては価格の標高依存性についての定量的解析に成功した。

この手法を用いることにより新たに山頂に自販機を設置する場合や、昭和新山のような地殻変動で既存の自販機が山頂に移動してしまった場合などでも、簡便に価格を算出することが可能となった。

[コーラ白書] [HELP] - [English Top]

Copyright (C) 1997-2014 Shinsuke Nakamoto, Ichiro Nakahashi.

当ウェブサイトに記載されている会社名・商品名などは、各社の登録商標、もしくは商標です