| コーラ四季報 2005年10月号 |

|---|

| 特集 缶の歴史 |

| Collectibles |

| 今月の一冊 |

| 小説 |

| ファウンテン |

| バックナンバー |

| 連載記事 |

| 小説募集中 |

II イージーオープンの時代

プルタブの登場

第一世代の缶の開封には、共通する問題があった。フラットトップ、コーントップとも開封には特別な道具が必要という点である。より扱いやすい缶を目指して開発が進んだ結果、60年代初頭には単品で開封できる容器が相次いで登場した。

この中でも有力視されたのが、ジューストップ(Juice Top), ジップトップ(Zip Top)、プルリング(Pull Ring)といったフラットトップに開封用の金属部品を取り付けるスタイルだった。

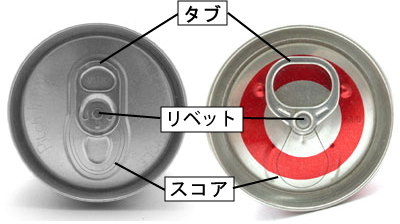

ここでイージーオープン開封機構の各部呼称について述べておく。(缶詰技術研究会「容器と包装」より引用)

ジューストップは缶の上蓋の穴にスコア(切り込み)のついた金属のパーツをはめ込んだもの。リングを引っ張るとスコアが切れて開口し、一部が上蓋に残るのが特徴だ。現在のオロナミンCのビンの空け口に近いイメージである。Double Colaなどが採用した他、コカ・コーラもプロトタイプを作成したと言われる。

|

| 60年代のDOUBLE COLAのジューストップ缶。蓋と開口部周りは別部品になっている。上蓋の凹み部分にリングがはまる |

これに対してジップトップはスコアを入れた上蓋にタブをリベットで固定したものだ。タブを引くと上蓋の一部が切り取られる仕組みで、後のプルリングの原型である。当時はタブに指をかける穴がなく、また注ぎ口に対してやや傾いた角度で取り付けられていた。開口部も真ん中がくびれた独特の形状であった。

これに対してジップトップはスコアを入れた上蓋にタブをリベットで固定したものだ。タブを引くと上蓋の一部が切り取られる仕組みで、後のプルリングの原型である。当時はタブに指をかける穴がなく、また注ぎ口に対してやや傾いた角度で取り付けられていた。開口部も真ん中がくびれた独特の形状であった。

Dayton Reliable Tool & Mfg社のErmal Fraze によって開発されたこの技術は、特許を購入したAlcos社によって精力的に広められていった。1962年にバージニアのビールメーカーが採用して大ヒットを記録し、他のビールメーカーもこぞって採用を決めた。清涼飲料市場にも速やかに受け入れられ、63年にはコカ・コーラの12オンススチール缶に採用されている。65年には缶飲料全体の1/4を占めるほどに広まった。

ただジップトップにはジューストップに比べ開封に力が必要で、うまく開けないとタブや蓋の一部が折れてしまう問題があった。

これを解決したのがプルリングである。これはジップトップのタブをリング状に加工したもので、指をかけて力をかけやすくしたものだ。またスコアの形状も工夫がなされ、開口部の幅もジップトップに比べ大きくなった。

これを解決したのがプルリングである。これはジップトップのタブをリング状に加工したもので、指をかけて力をかけやすくしたものだ。またスコアの形状も工夫がなされ、開口部の幅もジップトップに比べ大きくなった。

この指で簡単に開封できるスタイルは爆発的に広がり、60年代後半には殆どの缶がこのスタイルが採用された。66年発売のコカ・コーラのスモールダイヤモンド缶や、ようやく缶市場に復帰したペプシの12オンス缶などもこのタイプが採用されている。

|

|

| ジップトップ採用の1963年のコカ・コーラ缶。飲みにくそう。 | 中国コカ・コーラの04年の缶。タブに「可口可楽公司」と刻印されてる。 |

日本にも65年には導入されて以来急速に広まり、80年代後半にステイオンタブ(後述)の出現まで殆どすべてのコーラ缶で使用された。現在でも中国のコカ・コーラなどで採用されている。

開けても取れないタブ

プルリングはその利便性から世界中に広まり、清涼飲料缶のスタンダードの地位は揺るぎないものに思えた。しかし80年代に入るとこれまで予想もしなかった点を問題視する声が上がる。タブの廃棄問題である

当時は缶に限らず、ほとんどすべての容器は開封時に一部を本体から取り外す方式であった(ハッチンソンボトルとフラットトップはその少ない例外だ)。ガラス瓶の王冠なんて1世紀近く放置だったのだが、当時の環境保護の動きは悲しいかな最もメジャーな缶を見逃してはくれなかった。このため缶メーカーは開封後もタブが上蓋に残る、いわゆる”Stay-on”タイプの缶の開発を急いだ。

このタブ破棄問題用に開発したのが現在最も一般的なタブトップ(又はステイオンタブ)と呼ばれる開封機構だった。この形状はタブを指で引くとリベットを支点としてスコアが内側に押し込まれ開封する仕組みで、タブの根元が上蓋から離れないのが特徴だ。

このタブ破棄問題用に開発したのが現在最も一般的なタブトップ(又はステイオンタブ)と呼ばれる開封機構だった。この形状はタブを指で引くとリベットを支点としてスコアが内側に押し込まれ開封する仕組みで、タブの根元が上蓋から離れないのが特徴だ。

プルタブに比べクリアランスがタイトなこの方式はより厳しい品質管理が必要で、缶メーカーの負担は増えたという。しかし90年代に入るとその利便性と環境の観点からほとんどの缶がタブトップへ移行。

現在では口幅の広いタイプや、タブにペプシのグローブをプレス加工したものなど様々なバージョンがある。

ちなみにゴミを出さないタイプの缶は、すでに70年代に開発されている。プッシュボタン(プッシュエンド)と呼ばれるこの缶は、円形の大小2つのスコアを指で押して開けるタイプのものだった。タブを後加工でつける必要がなくゴミも出ない画期的な方法で、新し物好きのRoyal Crownがいち早く採用した。

しかし開口片が内容物に触れる点が不衛生であるとみなされたそうで、すぐに姿を消した。ちなみにこの点は、ステイオンタブでも全く改善されていない。消費者の要求の変化は時として残酷である。

|

| 70年代のロイヤルクラウンコーラ。手前の注ぎ口と奥の小さな空気穴を開けるタイプで、表面にあけ方が刻印されている。 |

[コーラ白書] [HELP] - [English Top]

Copyright (C) 1997-2014 Shinsuke Nakamoto, Ichiro Nakahashi.

当ウェブサイトに記載されている会社名・商品名などは、各社の登録商標、もしくは商標です